“听完培训很激动,回家就是不动”——这话戳中多少管理者的痛处?台上热血沸腾,台下无动于衷。我们总把问题归结于员工“执行力差”,却很少反思:是不是我们的指挥棒一开始就指错了方向?

英国铁腕首相丘吉尔有句穿透时空的箴言:“小心你的思想,它决定你的语言;小心你的语言,它决定你的行动。”中国老话“言为心声”说的也正是此理。言行终究会趋向一致,嘴上跑火车的人做事往往也靠不住。若放任行动滑向惯性,习惯便悄然成型;习惯沉淀为性格,最终改写命运。

一、绩效不是打分表,而是撬动行为的隐形杠杆

绩效管理的本质到底是什么?给员工“指引方向”?没错,但更精准的说法是:用指标指挥行动,用行动兑换结果。 它像交响乐团的指挥棒,轻轻一挥,整个组织的“演奏方式”随之改变。

浙江海宁一家汽车皮革厂的真实案例令人拍案叫绝。工厂的核心部门是“设计裁剪部”,原先的绩效规则简单粗暴:剪坏一张皮,罚300块(皮料成本500元)。老板自认“仁慈”,员工却精于算计:“不被罚钱”成了最高目标。于是操作变形了——工人们为规避风险,宁可在皮料边缘小心翼翼地裁剪,一张皮只敢出一个座椅套。结果?每月整整8吨边角废料堆积如山!

行隆咨询团队介入后,把绩效公式彻底翻转:“节省100元成本,奖励10元”。 指标一变,天地立转!员工心里的小算盘瞬间重置:“怎么多拿奖金?”成了首要任务。高手们把一张皮玩出花,精确计算到能裁剪1.8-1.9个座椅套,废料锐减近乎于零。两张皮的接缝被巧妙隐藏在座椅折角,浑然天成。绩效杠杆轻轻一拨,行为与结果天壤之别。

> 绩效设计的黄金法则:想让员工往哪儿跑,就把“胡萝卜”挂在那儿。罚钱只能让人“不敢犯错”,奖励才能激发人“主动创造”。

二、企业文化不是口号墙,而是集体习惯的沉淀场

许多企业把文化做成了墙上的漂亮标语,大会小会喊得震天响,却飘在空中落不了地。丘吉尔的思想链在此同样适用——团队层面的“习惯”就是文化的基因。所谓企业文化,不过是一个团队日复一日坚持的共同习惯。

与其空谈“打造狼性文化”、“倡导工匠精神”,不如扎扎实实培养几个关键习惯:

- 宝钢的“10分钟定律”:开会必早到10分钟,磨掉拖沓散漫;

- 目标共识习惯:能精准拆解目标的人不足5%,练就是竞争力;

- 日清日高的复盘仪式:错误不白犯,经验不白流;

- 知识分享的机制:从藏着掖着到主动输出。

“一次培养1-3个习惯足矣,”行隆咨询专家常提醒企业,“贪多嚼不烂。”当团队习惯于目标清晰、行动对齐、及时反思,所谓的“文化”早已内化于行,何必再贴标签?

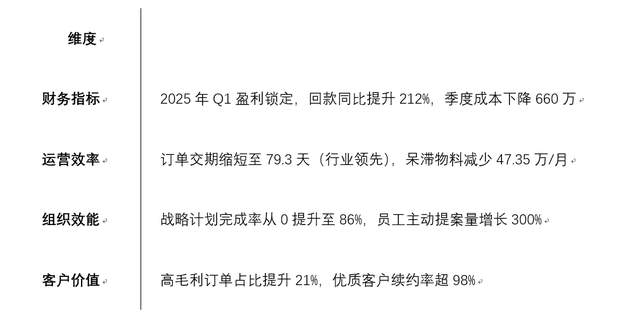

三、从战略到工资条:让绩效真正成为业务引擎

绩效若止于考核打分,便失去了灵魂。它的终极使命是双赢:既驱动公司战略狂奔,又托举员工成长跃迁。 这需要一套精密“解码”系统:

1. 战略翻译术:把“占领市场”的大目标,拆解成研发、生产、销售的可量化动作;

2. 指标连线战:让部门KPI像齿轮咬合,避免销售拼命卖货、生产却供不上的撕裂;

3. 激励兼容术:让员工增收与公司降本增效形成“利益共同体”,皮革厂的10%奖励即典范; 4. 反馈进化环:数据不是秋后算账,而是实时校准行动的导航仪。

13818006216

13818006216 021-38228286

021-38228286